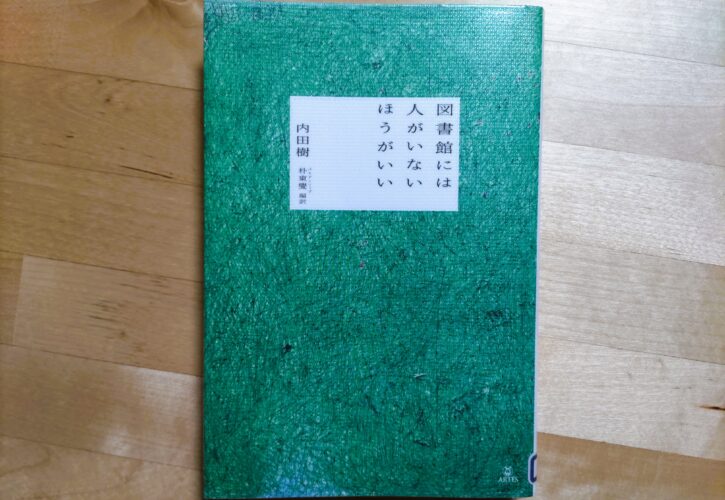

名取市図書館で表題の書籍を借りました。

平成30年12月に新たにオープンした名取市図書館は、令和4年12月にのべ来館者数が100万人を達成し、令和6年度は単年度として過去最多の30万人に達しました。

多くの方に利用されることを目標として職員が日々汗を流しており、吉田良も生涯学習の推進のために図書館利用者は多い方がよいと思っていましたから、このようなタイトルの書籍が名取市図書館に収められていることにカルチャーショックを受けました。

雑誌への寄稿のほか、内田さんの著書はこれまでに3冊ほど読んだことがあり、いずれも読んでよかったと思える作品であったため、どういうことが書かれているのか強い興味を抱き、さっそく借りることにしました。

内田さんが「図書館には人がいないほうがいい」と考える理由について、興味のある方はご自身で手に取って読んでいただきたいと思いますが、なるほどそういう見方もあるのかと新たな発見をもたらすのは事実です。

また、図書館はなぜ必要なのかという問いに対し、内田さんは「無知の可視化」であると述べています。

図書館に入って、膨大な数の書籍を見ることで、一生読むことができない本がこんなにも多くあるということを知り、自分がどれほど無知であるかを確認するのが、図書館で得られる最も重要な体験であるというのです。

これまでこのような視点で図書館について考えたことはありませんが、抵抗なく受け入れられる捉え方だと思いました。

論語には「これを知るを知るとなし、知らざるを知らずとなす。これ知るなり」との言葉があります。

現代語訳するまでもないと思いますが、知らないことを知らないと認めるのが「知る」ことなのだという意味です。

ソクラテスは「私がそれを知らないことを知っている」ことを「無知の知」であると指摘しています。

内田さんは「無知」というのは、頭の中にジャンクな知識が詰まっていて、もう新しいものが入らない状態であると、ロラン・バルトの言葉を紹介し、逆に言えば「知的」というのは、乾いたスポンジが水を吸うように、次々と新しい知に対して渇望が湧いてくる状態であると述べています。

YouTubeなどからジャンクな知識を拾って、それこそが正しい、絶対に真実だと信じて、異なる考え方を受け入れようとしない人が増えているように感じますが、悲しいことだと思います。

内田さんはほかにも、資本主義の価値観に基づいて運営されれば、図書館の来館者は多い方がよく、たくさん読まれる本から購入すべきとなりかねない現状に警鐘を鳴らしています。

裏を返せば、読まれない本はスペースを取るだけだから廃棄すべきだし、来館者が少ない図書館はつぶすべきだという考え方につながるからです。

名取市図書館も、来館者数や貸出数ばかりに気を取られる運営になり、貴重な資料が除籍されるようなことのないよう、監視の目を光らせなければならないと思います。

最後に今月2日、国会図書館に1時間を超えて滞在した石破総理に対し「本当に本を読みたくて行ったのなら、驚くほどのんきだ」との苦言を呈する自民党中堅議員がいたそうですが、ネット動画を見て自分が賢いと勘違いする類の人間に違いありません。