会派で福島県福島県を視察し「道の駅ふくしま」による地域振興について調査しました。

道の駅ふくしまは令和4年4月、東北中央自動車道「福島大笹生IC」出口すぐの場所にオープンしました。

名取市には道の駅がなく、名取市内にも整備してほしいという声は絶えません。

かつては地場産品直売所の構想もあったようですが、建設費の費用負担や運営主体などの検討が難航し、断念されたとのことです。

道の駅ふくしまが順調に売上を伸ばしているとの情報を入手したため、会派として視察することとしました。

座学は道路情報コーナーで行われ、主に道の駅制度、整備の背景、整備の経過、管理運営方法、来場・売上実績、取組の実績、などについて、市の担当者から説明を受けました。

道の駅としての登録要件として、休憩機能、情報発信機能、地域連携機能の3つの機能を備えなければならないところ、道の駅ふくしまは特に地域連携機能の部分において、他の道の駅との差別化を図っているそうです。

また、道の駅の整備手法については、道路管理者(国・都道府県)と市町村等が協働で施設を整備する「一体型」と、構成施設の全てを市町村のみで整備する「単独型」があり、道の駅ふくしまは「一体型」として整備を進めたということです。

整備の背景として、高速道路網の整備や、工業団地の造成があり、特に東日本大震災からの復興事業の一環として進められたリーディングプロジェクトの推進が、道の駅ふくしま整備の大きな契機になったということです。

整備の経過として、市の担当部署について、当初は建設部道路課が担当したところ、ソフト整備に課題が生じたため、商工観光部観光コンベンション推進室が連携し、その後事務職と技術職を同一部署に配置する組織改編を実施して、道の駅整備室を新設したということです。

管理運営方法については、「指定管理料ゼロ」「全国公募」「指定管理期間10年」という3つの福島初を導入し、全国各地で道の駅の運営実績を持つ会社が、「地元人材・組織の活用」「地域産品の販売・地域資源の発掘」「地域を支える仕組みづくり」「採算性の重視」を施設運営方針としているそうです。

来場者数について、年間目標値を133万人と設定したところ、令和4年度の実績は167万人、令和5年度の実績は162万人で、冬季の来場者数が大きく減少するという東北共通の課題を傾向として認識し、運営に取り組むことが必要と分析されました。

また、売上額については、年間目標値を8億円と設定したところ、令和4年度の実績は12.6億円、令和5年度の実績は13.2億円となり、桃の最盛期となる7~8月がピークとなる一方、冬季は大きく減少する傾向があるため、冬季を下支えする「地元客」をターゲットとする販売施策やイベント展開が必要と分析されました。

取組の実績として、生産者協議会の組織化、自社トラックによる農産物集荷、天候被害(雹害)を受けた農産物の積極的活用、若手生産者有志(ふくしまベリーボーイズ)との連携といった生産者への支援や、道の駅ふくしまアプリ「周遊手形 縁(えにし)」の開発、「フルーツラインエリア観光推進協議会」の設立・運営、生産者協議会による自主イベントの開催といった地域周遊の促進、安心・安全な農産物出荷体制の構築、「つながるフェア」(直売所企画)の実施などがあるとのことです。

30分程度の座学を終え、施設の見学に移りました。

道路情報コーナーは24時間利用可能で、周辺道路の案内地図などが置かれています。

直売所に並べられる商品の種類は、かなり多い印象です。

お土産に向いた商品を集めたコーナーもあります。

指定管理者が直営するレストラン「あづまキッチン」のほか、3店が出店するフードコートやテイクアウトショップもあります。

防災倉庫には約400人分の毛布やマットレス、非常食などが備蓄されています。

生産者の自宅などへの集荷が可能な自社トラックを配備したことで、高齢生産者による出品が容易となっただけでなく、売り場の質と量の充実にもつながったそうです。

ドッグランにはドッグシャワーも整備されていますが、芝生の状態を良好に保つのが難しそうです。

道の駅ふくしまの目玉施設とも言えるのが、無料の屋内こども遊び場です。

平成23年3月、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が発生し、市内にも放射性物質が飛散したため、子どもの屋外活動が制限され、安全に遊べる屋内施設の設置が計画されました。

平成24年9月、市の中心部に、屋内こども遊び場「さんどパーク」がオープンしましたが、31年1月に入居施設の老朽化により閉館が決定し、後継施設を道の駅ふくしまの敷地内に整備することが決まったという経緯です。

愛称「ももRabiキッズパーク」は、市内在住の小学生の案が採用されたものです。

ちょうど入れ替えの時間だったため、利用者の姿はなく、内部も見学させていただきました。

抗菌効果の高いホワイトサンドでの遊びは、子どもたちから一番の人気があるそうです。

木製の遊具でくだもの狩りや野菜収穫、料理などを疑似体験できます。

秘密基地や迷路のような空間は、木製遊具としては東北最大級であるとのこと。

屋内こども遊び場の来場者数の実績は、令和4年度が5.6万人、令和5年度が7.1万人で、小学生の長期休業に合わせて来場者数が大きく伸びる傾向があるほか、飲食や物販部門とは異なり、冬季の落ち込みがないとのことです。

なお、屋内こども遊び場のみ、福島市が指定管理料を支出しているそうです。

実際に見ることができませんでしたが、ほかにも24時間利用可能なトイレや温水シャワー、ベビーケアルーム、耐震性貯水槽、太陽光発電システムなどがあるそうです。

以上で視察研修は終了です。

対応してくださった福島市職員の皆様には心より感謝申し上げます。

もし名取市で整備するのであれば、運営主体を地元企業等にこだわる必要はなく、実績ある企業が地元で人材を雇用する「ふくしま式」は大いに参考になると思います。

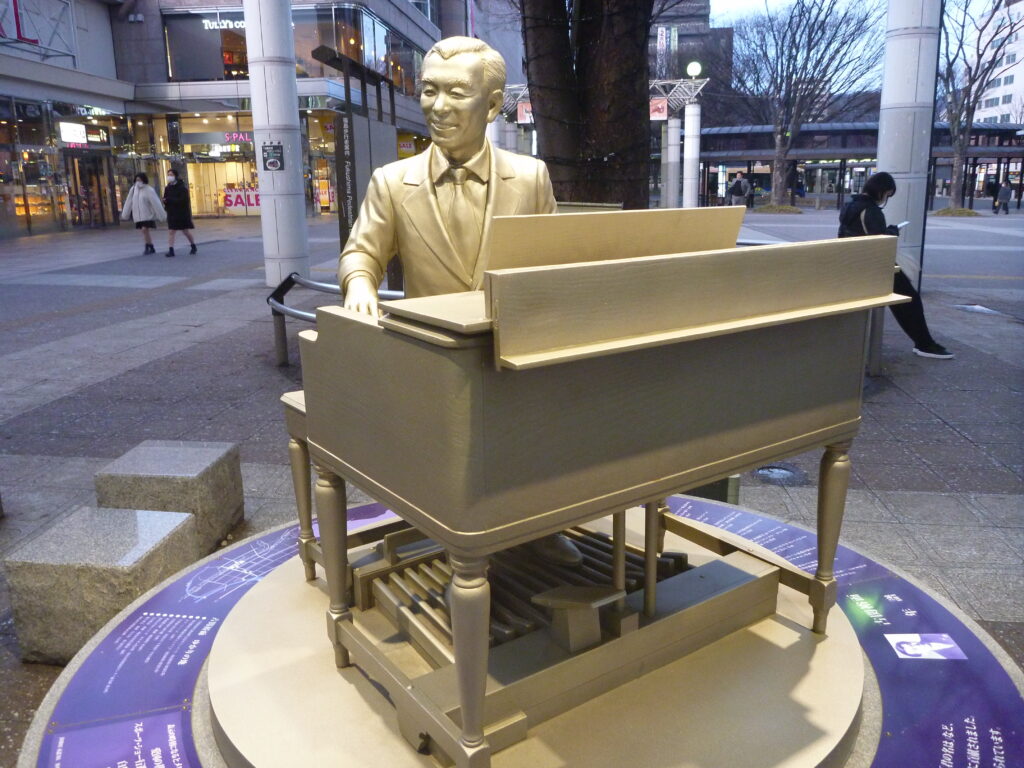

帰りに福島駅で古関裕而像を見つけたので、おまけとして掲載します。